こんにちは^^ レトです。

先日の6/21は夏至でしたね。夏至は二十四節気の10番目で、「立夏」と「立秋」のちょうど真ん中にあたるそうです。梅雨のさなかですが、晴れた日は陽の光を浴びて、パワーを蓄えたいですね^^

さて、ガーデニング作業としては、春のお花たちが咲き終わり、夏のお花の植えつけもひと段落した頃かな、と思います。

私も外での作業は、葉っぱの掃除や花がら取りをするくらいです。ジメジメの気候のせいで、葉っぱが溶けたり、カビたりするので、病気にかかっていないかチェックするようにしています。

あとは室内でできる挿し木(挿し芽)をちょこちょこしています。

今日は、アナベルの挿し木方法をご紹介させていただきます^^

挿し木のチャンスは、梅雨と秋の年2回です♪

アジサイに限らず、挿し木の成功率は100%ではありません。

「このうち何個かできればいいなぁ」という位の

ダメ元の気持ちでやってみてください^^

増やす場合は、自宅で楽しむだけにしましょうね

2023.6.14撮影

↑ アナベルの枝を株元あたりからカットしてきて、

2023.6.17撮影

↑ 挿し木しました^^ この挿し木が上手くいったかどうかはだいぶ先になりますが、

2023.6.17撮影

↑ 成功するとこんな感じになります。

こちらは青花のアジサイで、2年前に挿し木しました。今も黒ポットのまま育てていますが、挿し木が上手くいったので、最初の赤玉土から、草花用培養土に植え替えをして、育て続けています^^

ずっと小さい黒ポットのままなので、

挿し木から2年経ちましたが、お花は咲いていません。

根っこが出た後、鉢に植えたり地植えにしていれば、どんどん大きくなっていたと思います^^

「数年後、地植えできたらいいなぁ~」と考えているので、

今は苗づくりをしている最中です♪

本題前の…今日のガーデニング情報

「お花が咲き始めましたよ~」「薬あげました」「こんなトラブル出ました」など、

タイムリーなお知らせをするコーナーです^^

【 ヒューケラのフォーエバーレッド 】枯れる前に掘り上げました

2023.6.19撮影

↑ 円で囲った所にあるのが、ヒューケラのフォーエバーレッドなのですが、周りの植物に埋もれて日が当たらなくなってしまいました。

2023.6.19撮影

↑ 1か月くらい様子をみていたのですが、「やっぱりこのままだと消えちゃうかも・・・」。

枯れる前に掘り上げてレスキューしました。

こちらの様子は、次回のブログでご紹介させていただきます。

【 ペチュニア、トレニア 】挿し芽の途中経過です

2023.6.22撮影

↑ お手入れ中に折れてしまったペチュニアや、挿し芽中のトレニアです。

お花が咲いてくれると、挿し芽が順調なのが目で見てわかるので安心しますね^^

お花は、左上のピンクのペチュニアから時計回りに、

☑ サフィニアプチ(さくらもこもこ)

☑ サフィニアのイエロー

☑ スーパートレニアカタリーナのピンクリバー

☑ スーパートレニアカタリーナのブルーリバーとアイスリバーを挿し芽でミックスしたもの

になります。

それぞれのお花についてはこちらをどうぞ^^↓

西洋オダマキ「ブルーバロー」のタネ取り

↑ こちらは先月に撮った開花の写真ですが、

2023.6.22撮影

↑ 今はこのようにタネになりました。袋掛けしていないこちらは、こぼれダネ待ちです^^

タネが落ちて、数年後、咲いてくれるといいな😊

↑ そして袋掛けしていた分は、タネを採って保管です。

茶色くなったサヤを開けると、このように黒いタネが入っています。

ニゲラのタネ取り

↑ そして、ニゲラもタネができました。ほおずきみたいなサヤの中にタネが入っています。

↑ ニゲラってお花もサヤも変わった形ですよね~。こちらは先月の写真ですが、こんなにかわいいお花が咲きます。

【 ミモザのリース 】作ってから4か月経ちました

2023.6.13撮影

↑ 作って4か月経ったミモザのリースです。フレッシュの枝を束ねて作りました。

作った時は、「どれぐらい取っておけるんだろう?もって1か月くらい?」と思っていたのですが、まだまだ全然そのまま!

↑ 時折、この黄色いお花が数粒落ちるくらいです。

今年2月末に撮影

↑ ちなみにこちらが作った時の写真です。作ってしばらくは、ほんわりとミモザの香りがしました♪

【 アジサイを挿し木で増やす方法 】

では、今日の本題、挿し木をしていきます。

基本的なやり方なので、他の植物にも応用できますよ^^

挿し木で用意するもの

挿し木をする時に必要な物は、こちらの5つです。

☑ ハサミ

☑ コップなどの入れ物 (切った茎をすぐ水に浸けていきます)

☑ 赤玉土または鹿沼土 (土の粒の大きさは、小さめの方が挿しやすいです)

☑ ビニールポット(深めの方が安定しやすいです。苗を買った時の黒ポットなどを取っておくと再利用できます。)

☑ 割り箸 (あると便利です。挿し穂を土に挿す時に、先に穴を作るのに使います。)

基本的にはこの5つでOKですが、

今回はこれに追加で草花用培養土も使いました。

挿し穂の作り方

写真を撮るので外で作業していますが、

暑さや強い日差しで挿し穂がダメージを受けるので、室内での作業がおススメです^^

↑ 枝を切ってきます。

切る場所は、株元近くからで大丈夫です。

お花のところ以外は、株元から上の方まで全部、挿し穂にできます。

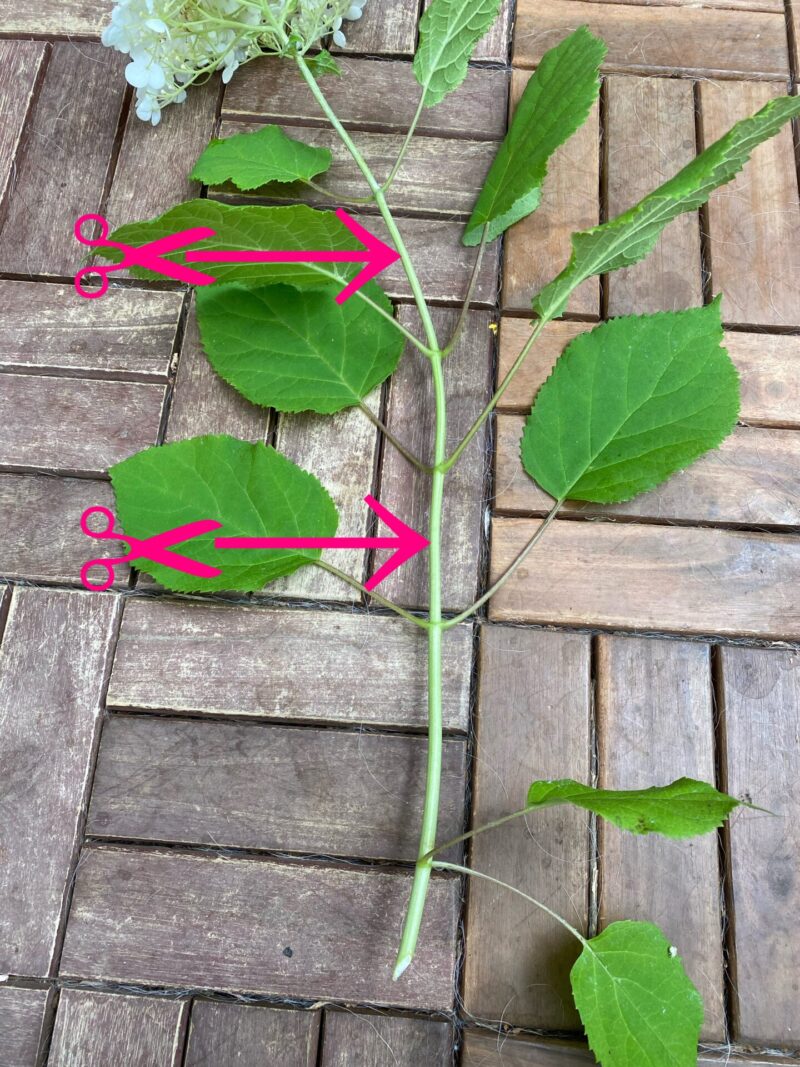

↑ 下の節から2節づつでカットします。

この写真の枝だと、2か所カットすることになります。

↑ こちらが切ったところです。

挿し穂は2本作れ、先端のお花は切り花に^^

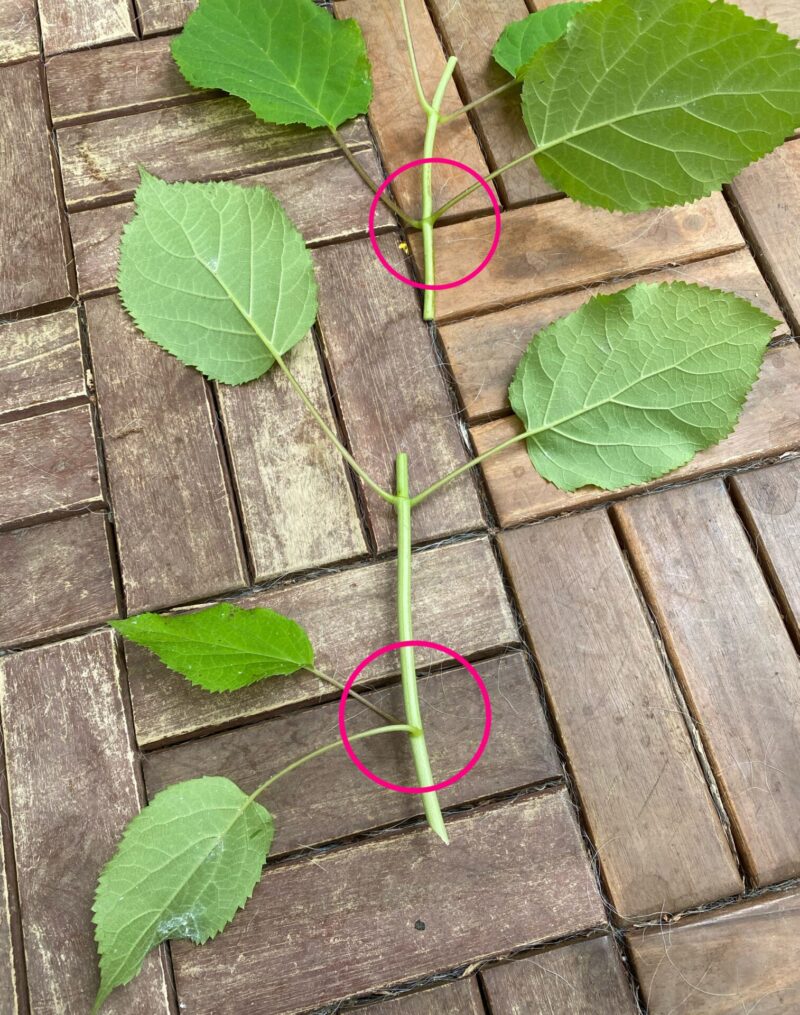

↑ カットした枝ごとに見ていきます。

茎の切り口は、よく切れるハサミやカッターなどで、斜めにスパッと切っておきます。

そして、円で囲った部分になりますが、下側の節に付いている葉っぱをハサミで取ります✂

この節が土に挿す部分になります。ここから新しい根っこがでてきますよ^^

↑ 葉っぱを取ったところです。

↑ そして、上の節に付いている葉っぱは、このままだと大きいので、ハサミで切って小さくしておきます。

葉っぱが大きいままだと、水の蒸散が多すぎて

水の吸い上げ分とのアンバランスが生じます。

↑ これで挿し穂ができました。

こんな感じで、葉っぱはちょっとあればOKです^^

↑ 後は繰り返し同じようにして、挿し穂を作っていきます。

できた挿し穂は、すぐに水に浸けておきます。

いつも最低3~4時間は水を吸わせています。翌日になっても大丈夫ですし、今回はすぐに作業ができず、3日間そのままでした。

【 ほったらかしでラクチン管理 】挿し木の方法

では、土に挿していきます。

↑ ビニールポットに土を入れます(土がザーっと落ちてしまう場合は、鉢底ネットを敷いてください)。

今回は、挿し木が上手くいった後、しばらくほったらかしでも良いように、赤玉土の下に草花用培養土を入れました。

土は混ぜるのではなく、上下2層式です。

赤玉土は栄養が無いので、

根っこが伸びてから草花用培養土の栄養をもらえるように2層式にしました^^

↑ 挿し穂を挿した時に、草花用培養土に触れないよう、埋める高さに注意しながら、赤玉土の部分に挿します。

↑ 茎をグリグリ挿すと、せっかく切った切り口が潰れたり、茎が折れるかもしれないので、割りばしで穴を作って誘導してあげるように挿していきます。

先に土を水で濡らしておいても挿しやすいです。

↑ こんな感じでどんどん挿していきます。

↑ これでOKです。今回は7本挿しました。

葉っぱがなるべく重ならないように、クルクルと向きを調整しました。

出来上がり

↑ あとは、水をしっかりあげて完成です。

土がまんべんなく濡れていないかもしれないので、初日だけ腰水をするようにしています。

2日目からは、「表面の土がちょっと乾いてきたかな~?」と感じたタイミングで水をあげるようにします。

挿し木の置き場所

置き場所は室内がおススメです。

窓辺などではなく、直接太陽が当たらない、暗くもないし&明るくもないような場所が安心です。

風も強く通らない場所が良いと思います^^

根っこが出るまで数週間~1か月以上、ただ待つだけです。

根っこが出てきたら場所移動して、ゆっくりゆっくり(これ重要です^^)、太陽に慣れさせていきます。

これで今日のブログは終わりです。

何本成功するかな?? 1~2本成功したら上出来!

こちらの様子はまた追ってご紹介させていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございます。読んでくださった方のヒントとなれば嬉しいです。

次回のブログ更新は、金曜日の夜20時です。引き続きよろしくお願いいたします。

これまでにご紹介した記事は180ほどになりました。

これまでの記事一覧は、サイトマップからご覧いただけます♪

お花を探す時などにお役立てください^^

(サイトマップへは、トップページからお入りいただけます)

よろしくお願いいたします。

コメント